公共服务动机绩效促进模型与检验

刘晓洋

公共服务动机与绩效间关系是公共管理研究和争议的热点话题。基于“动机—绩效”假设构建了公共服务动机对个体绩效的直接促进理论模型和传导反应理论模型。实证分析发现:公共服务动机对个体绩效及其三个因子均呈正向影响,公共服务动机四个因子对个体绩效亦呈正向影响,验证了直接促进理论模型;工作满意度对公共服务动机对个体绩效有中介作用,中介效应占总效应的49.83%,验证了传导反应理论模型。

*本文系广东省高校优秀青年创新人才培育项目(2014WQNCX071)和大数据时代下地方财政绩效管理学术团队(201602XSTD)的阶段性成果。

作者简介 刘晓洋,管理学博士,广州大学公共管理学院副教授(广东 广州,510006)。

一、问题与思路

在新公共管理改革浪潮中,绩效管理作为提升政府治理能力和公信力的改革工具,一直处于公共 管理的核心地位,有学者甚至将这个时代称之为“绩效管理统治时代”。[1] 哪些因素驱动公共部门绩效提升成为公共行政学关注和讨论的重要议题。雷尼和斯坦伯尔草绘了一张促进政府绩效的关键因素法理 地图,包括与外部权威和利益相关人的关系、自主性、领导、专业化和成员动机等;[2] 并将成员动机分为公共服务动机、使命动机和任务动机三类,直接讨论了公共服务动机和绩效的关系。自佩里和怀斯1990年提出动机—绩效关系假设以来,[3] 不同学者对公共服务动机如何塑造高绩效的公共组织和公务员展开了实证研究,但二者之间的作用机制却备受争议。[4] 因此,本文试图在公共服务动机理论和文献梳理基础上,构建和验证公共服务动机对个体绩效的直接促进模型和间接传导模型;对积累公共服务动机 对绩效作用机制知识有理论价值,对从内在动机角度提升公务员绩效提供人力资源管理新工具。

二、模型与假设

公共服务动机对绩效的影响效应是公共服务动机研究的热点问题,但二者之间的作用机制却存在 直接相关论和间接相关论两种不同解释路径。[5] 第一类观点认为,公共服务动机直接影响绩效。佩里和怀斯提出了“动机—绩效”关系假设,[6] 指出在公共组织中公共服务动机与绩效呈正相关。纳夫和克努曼以约 1000 名联邦政府雇员为样本、[7] 布鲁尔和塞尔登以 9710 名联邦政府永久雇员为样本,[8] 阿隆索和刘易斯以联邦政府 35000 名白领雇员为样本,[9] 李小华和董军以 251 名MPA 研究生为样本,[10] 孟凡蓉和马新奕以 102 名义务教育教师为样本,[11] 经实证分析均发现公共服务动机对个体绩效有正向影响, 证实了佩里和怀斯的理论假设。刘易斯和弗兰克、[12] 金 [13] 则将绩效测量视角从个人绩效转向组织绩效, 经实证研究亦发现公共服务动机对组织绩效有正向影响。第二类观点认为,公共服务动机间接影响绩效。 虽然上述研究证实了公共服务动机对个体绩效有正向影响,但也存在着不一致的研究结论。如阿隆索和 刘易斯的研究发现公共服务动机和绩效有时正相关,有时负相关,而有时则无关。[14] 布鲁尔也建议在这两者关系研究中应注意其他非直接的因素。[15] 布莱特以美国公共部门 205 名工作人员为被试,研究 发现个人—组织匹配完全中介了动机—绩效的关系;[16] 雷森克和斯泰因以荷兰公共部门 4130 名职员为被试,研究发现合适的公共服务动机匹配(PSM fit)并不能调节公共服务动机和工作绩效间的关系,但公共服务动机能对工作绩效单独效产生影响;[17] 凡德拉比以比利时 3506 名公务员为被试,研究发现公共服务动机与个人绩效二者之间既存在直接效应也存在间接效应,在某种程度上工作满意度、组织认同感起到中介作用。[18] 有别于中介作用(mediating effect),葛蕾蕾以 425 名警察为被试讨论了个人—组织匹配对公共服务动机与个体绩效关系的调节作用(moderator effect),研究发现当个人—组织匹配度高时,公共服务动机对个体绩效有正向影响,当个人—组织匹配度低时,则是负向影响。[19] 为了辨析和验证这两类观点,揭示公共服务动机对个体绩效的作用机制,本文构建了公共服务动机对个体绩效的直接促进和传导反应的理论模型,如图 1 所示。在直接促进理论模型(图 1 虚线左侧)中,公共服务动机(Public Service Motivation,PSM)对个体绩效(Individual Performance,IP)有正向影响,提出假设H1:公共服务动机对个体绩效有正向影响。在传导反应理论模型(图 1 虚线右侧)中,公共服务动机对

个体绩效的影响需通过工作满意度(Job Satisfaction,JS)这一中介变量来传导,提出假设 H2:工作满意度是公共服务动机和个人绩效关系的中介变量。依惯例,本文在回归分析模型中均把性别、年龄、学历和职级四个社会人口特征作为控制变量。

三、研究方法

( 一 ) 样本抽取和数据采集

本文以南方某沿海省份的青年警务人员为调查对象,按供职地市和供职层级进行分类抽样抽取 1350 个样本,问卷回收率为 100%,删除漏答题项连续超2 个以上、一题多答或年龄在 40 岁以上的样本 144 份,得到有效问卷1206 份。

1. 性别:男性占 60.7%,女性占 39.2%;

2. 年龄:25 岁及以下占 10.5%,26—30 岁占 41.9%,31—35 岁占 28.5%,36—40 岁占 19.1%;

3. 学历:大专及以下占 13.7%,本科占 69.7%,硕士占 14.7%,博士占 1.7%;

4. 职级:办事员占 32.7%,科员占 42.9%,科级占 23.5%,处级及以上占 0.9%;5. 政治面貌:中共党员占 75.5%,共青团员占14.4%,民主党派人士占 0.7%,群众占 9.4%;6. 供职层级:地市级占 48.8%, 区县级占 28.3%,镇街级占 23.0%;7. 供职地市:珠三角地区 9 个地市占 65.8%,粤东地区 4 个地市占10.6%,粤西地区 3 个地市占 11.4%,粤北山区 5 个地市占 12.2%;8. 工龄:5 年及以下占 50.7%,6—10 年占 31.0%,11—15 年占 15.9%,16 年及以上占 2.4%。样本各项特征均符合青年警务人员群体分布常理,具有较好的代表性。

(二)变量测量

1. 公共服务动机测量。公共服务动机是指“个人对主要地或独特地根植于公共机构和组织的反应倾向”,[20] 体现为个体从事公共服务活动,为公众服务和维护公共利益的内在驱动力。[21] 佩里将其分为理性、规范和情感三种理论成分,金和凡德拉比将其理论成分修改为工具性动机、价值观性动机和认同性动机。[22] 诚然,公共服务动机与绩效的关系研究是值得进一步研究的重要领域,但公共服务动机测量问题却是两者关系模糊的原因之一。[23] 本文采用金等 2013 年横跨 12 个国家研制的、可信度高的公共服务动机 16 题量表,公共参与吸引(Attraction to Public Service,APS)、公共价值承诺(Commitment to Public

Service,CPV)和同情心(Compassion,COM)和自我牺牲(Self-Sacrifice,SS)四个因子各 4 个题目。[24]

2. 个体绩效测量。个体绩效是指个体能够控制的、对实现组织目标有贡献的行为和表现,是可评估的,多维度的与组织目标相关的行为结构体。[25] 公务员个体绩效测量如同公共部门组织绩效一样,是公共管理中令人头痛的问题。学界目前普遍采用基于个体知觉到的认知及自陈述方来测量个体绩效,[26] 本研究亦采用自陈方式测量公务员个体绩效,按任务绩效和情境绩效的绩效概念化思路来发展测量框架, 情境绩效又分为人际促进(Interpersonal Facilitation,IF)和工作奉献(Job Dedication,JD)两个层面。任务绩效(Task Performance,TP)采用贝克尔和克南的角色内绩效 5 题问卷;[27] 情境绩效采用斯科特和莫托威德洛的人际促进和工作奉献问卷,每个维度 5 题。[28]

2. 工作满意度测量。工作满意是一种态度而非行为,是个体知觉所从事工作的个人经验及情境感到 满意或满足的程度。[29] 本研究从公务员工作任务角度出发,采用工作要素总和评分法来测量公务员对管理、晋升、薪酬等要素的评价,分为对工作任务本身相关因素和工作任务本身之外的环境变量的主观感受,即内源性工作满意度和外源性工作满意度;同时,参考尼苏达满意度量表,内源性工作满意度指公务员 对自我实现、成就感,工作任务、工作责任、成就认可和胜任力的满意度;外源性工作满意度指公务员对工作环境、工作条件、同事关系、薪酬收入、工作地位和安全感的满意度。

调查问卷对题项按随机排列原则,每个题目都采用李克特(Likert)五级量表测量,分为完全不同意、 不太同意、基本同意、比较同意、完全同意等五个等级,分别赋予 1 ~ 5 分值。为了避免被试的反应定势,公共服务动机、个体绩效和工作满意度三个量表各有 3 个题项采用反向计分。

(三)数据分析方法

本文采用 SPSS19.0 软件输入数据,对公共服务动机、个体绩效和工作满意度等 3 个变量及其因子进行描述性统计分析,采用可靠性分析模块对三个量表的信度进行检验,采用相关性分析、线性回归分 析对公共服务动机、个体绩效和工作满意度等变量间关系进行验证。

四、模型检验

(一)信度检验和描述性统计分析

信度检验分析结果显示:公共服务动机的公共参与吸引、公共价值承诺、同情心和自我牺牲的 α 系数值分别为 0.719、0.708、0.709 和 0.808,因子内部一致性信度至少为“佳”,总量表的 α 系数值为 0.909,整体内部一致性信度“非常理想”;个体绩效的任务绩效、人际促进和工作奉献的 α 系数值分别为 0.842、0.830 和 0.831,因子内部一致性信度均为“甚佳”,总量表的 α 系数值为 0.929,整体内部一致性信度“非常理想”;工作满意度的内源性满意度和外源性满意度的 α 系数值为 0.824 和 0.842,因子内部一致性信度“甚佳”,总量表的 α 系数值为 0.911,整体内部一致性信度“非常理想”。因此,三个量表都具有较高信度,问卷具有稳定性和一致性。经描述性统计分析结果显示:公务员公共服务动 机的均值是 4.16,呈现出高度水平状态,四个因子的均值在 4.06—4.21 之间,同样处于高度水平;公务员个体绩效的均值为 4.10,绩效水平较高,三个因子的均值在 4.06—4.12 之间,同样处于高绩效水平; 公务员工作满意度的均值为 3.99,呈现出中高度水平,两个因子的均值分别为 4.00 和 3.97,也处于中高度水平。

(二)直接促进理论模型检验

表 1 是公共服务动机(PSM)及其公共参与吸引(APS)、公共价值承诺(CPV)、同情心(COM)和自我牺牲(SS)四个因子,个体绩效(IP)及其任务绩效(TP)、人际促进(IF)和工作奉献(JD)三个因子,性别、年龄、学历和职级等四个控制变量的相关关系矩阵。从变量间的 Pearson 相关系数可知, 公共服务动机和个体绩效及其三个因子间均有显著正相关关系,相关系数均在 0.6 以上;公共服务动机的四个因子和个体绩效间也呈现出显著正相关关系,相关系数在 0.560—0.627 之间。由此可见,本文除了可探讨公共服务动机对个体绩效的影响外,还可进一步揭示公共服务动机对个体绩效三个因子的影 响、公共服务动机四个因子对个体绩效的影响等复杂关系。

公共服务动机是否会显著影响个体绩效及其三个因子呢?采用层级回归分析,将性别、年龄、学 历和职级等社会人口特征作为控制变量,将个体绩效、任务绩效、人际促进和工作奉献作为因变量,自 变量公共服务动机对这四个因变量分别进行回归分析的结果见表 2 的第 1 栏到第 4 栏。需要说明的是, 因调查问卷中测量的年龄为连续变量,性别、学历和职级为非连续性变量,为避免违反线性回归的 基本假设,本文将性别、学历和职级投入回归分析模型前先将之转化成虚拟变量;同时,所有变量的Tolerance 值在0.352 至0.990 之间,VIF 值在1.010 至2.843 之间,说明各自变量之间没有出现共线性问题。

在表 2 第 1 栏中,模型 1 中性别、年龄、学历和职级等控制变量解释了个体绩效 1.8% 的变异,总体呈显著性水平(p < 0.01)。模型 2 中四个控制变量和公共服务动机对个体绩效共可解释 47.6% 的变异,总体呈显著性水平(p < 0.001);单就公共服务动机对个体绩效可解释 45.8% 的变异量,也达到显著性水平(p < 0.001)。从标准回归系数 β 来看,模型 1 中年龄对个体绩效的影响达到显著水平(p < 0.001), β为 0.117;职级虚拟变量 2“科员&办事员”对个体绩效的影响达到显著水平(p < 0.05),β 为 0.069,意味着科员相对于办事员其个体绩效更高。模型 2 中公共服务动机对个体绩效的影响达到显著性水平,呈正向影响(β=0.6802)。同理,从表 2 的第 2 栏、第 3 栏和第 4 栏的模型 2 可知,单公共服务动机对任务绩效、人际促进和工作奉献共可解释变异量分别为 39.2%、39.5% 和 38.2%,且均达到 0.001 的显著性水平;从标准回归系数看,公共服务动机对任务绩效、人际促进和工作奉献呈正向影响,其 β 分别为 0.613、0.631 和 0.622,且均达到 0.001 的显著性水平。本文进一步讨论了公共参与吸引、公共价值承诺、同情心和自我牺牲对个体绩效的影响。按照以上思路回归分析数据显示,公共参与吸引、公共 价值承诺、同情心和自我牺牲对个体绩效均呈正向影响,β 分别为 0.136、0.184、0.162、0.301,其均达到 0.001 的显著性水平。就标准回归系数 β 的大小来看,自我牺牲的影响最大(β=0.301),其他依次是公共价值承诺(β=0.184)、同情心(β=0.162)和公共参与吸引(β=0.136)。因此,公共服务动机及其因子对个体绩效及其因子有复杂关系,验证了 H1:公共服务动机对个体绩效有正向影响。

(三)传导反应理论模型检验

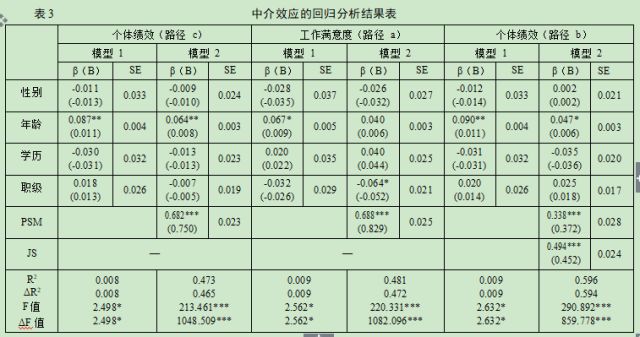

工作满意度(M)是否对公共服务动机(X)、对个体绩效(Y)有中介作用?本文按中介效应检验程序进行了 3 次回归分析,结果见表 3。同时,为了避免变量间的多重共线性问题,自变量、调节变量和因变量都进行了中心化处理。[30] 首先,公共服务动机对个体绩效的回归分析,即 Y=cX + e1,见表3 的路径 c。回归系数 c 为公共服务动机对个体绩效的总效应,为 0.628,且呈显著性水平,意味着公共服务动机对个体绩效有显著影响。其次,公共服务动机对工作满意度的回归分析,即 M=aX + e2,见表 3 的路径 a。回归系数 a 为公共服务动机对中介变量工作满意度的效应,为 0.688,且呈显著性水平, 意味着公共服务动机可以预测工作满意度。再次,公共服务动机、工作满意度对个体绩效的回归分析, 即 Y=c’X+bX + e3,见表 3 的路径 b。系数b是在控制了公共服务动机的影响后工作满意度对个体绩效的效应,系数 c’是在控制了工作满意度的影响后公共服务动机对个体绩效的直接效应,分别为 0.494、 0.338,其均达到 0.001 的显著性水平,意味着工作满意度对公共服务动机对个体绩效的中介效应是存在的。最后,确定和计算中介效应。中介效应是回归系数 a 和 b 的乘积,与总效应和直接效应的关系是c= c’+ab。从表 3 可知,回归系数 a、b、c 和 c’均达到显著水平,回归系数 c’(0.338)< c(0.628),意味着工作满意度对公共服务动机对个体绩效只是部分中介效应,中介效应占总效应的比例为 a×b/

c=0.688×0.494/0.682=49.83%。据此可验证 H2:工作满意度是公共服务动机和个人绩效关系的中介变量, 即工作满意度对公共服务动机及对个人绩效有中介作用。

五、结论与讨论

有别于新公共管理理论基于理性经济人假设以自利性逻辑来发展提升公务员个体绩效的激励工具,公共服务动机理论则是从利他性动机角度出发,将公共价值作为内生变量,唤起公务员的公共服务和奉 献精神以提升其绩效。本文基于佩里的“动机—绩效”假设,构建了公共服务动机对个体绩效的直接促 进理论模型和传导反应理论模型,以南方某沿海省份 1206 名青年警务人员为样本,采用相关性分析、线性回归分析,有以下发现。首先,公务员有高度公共服务动机(M=4.16),公共参与吸引、公共价值承诺、同情心和自我牺牲四个维度的动机在 4.06—4.21 之间,同样处于高水平状态。这也例证了公共服务动机理论强调的公共精神、造福社会和无私奉献等内在利他性动机,与《公务员法》规定“全心全意为人民服务”是公务员应履行的义务是一致的。其次,就直接促进模型而言,公共服务动机不仅对个体绩效有显著正向影响,且对个体绩效的任务绩效、人际促进和工作奉献三个因子亦有显著正向影响;同时, 公共服务动机的公共参与吸引、公共价值承诺、同情心和自我牺牲四个因子对个体绩效亦呈显著正向影响。这意味着公共管理者和决策者在倡导效力和效率的公共部门中应利用公共服务动机来加强公共人力 资源管理,以提升个体绩效,一方面要重视公务员入职前的社会化。弘扬中国传统的“仁、义、和、中” 文化,将利他精神内化到公共管理和服务工作中,[31] 另一方面不能忽视公务员组织社会化。在公共管理和服务的互动场景中,将为人民服务理念、制度规范、社会预期等转化为稳定职业人格。再次,就传 导反应模型而言,工作满意度对公共服务动机对个体绩效有显著的中介作用。在公共组织中,公务员的公共服务动机呈高度水平,意味其对公共参与、公共价值、自我牺牲和同情心有更高的内在认同,这种 内在认同会提升工作认知,即呈现出高工作满意度;而这种工作认知会转化为工作行为,呈现出高个人绩效。虽然只是部分中介作用,占总效应约50%,但这足以引起公共管理者对工作满意度的重视以便更有效地利用公共服务动机。总体而言,本文构建和验证了公共服务动机绩效促进理论模型,为公共服务 动机研究积累了理论知识;从文化差异背景下证实公共服务动机与绩效间直接或间接关系提供了一个中国样本经验解释;从内在心理层面提升公务员绩效为公共人力资源管理提供新管理工具。

诚然,本研究仍有不足和值得进一步研究之处。一是调查对象是沿海省份的警务人员。文化因素对公共服务动机的影响是学者们已察觉和关注的研究问题,本文需将样本选择扩展到内陆地区,以避免中 国地域文化差异对研究的影响;同时以警务人员为公务员代表确实能控制和减少公务员类型和工作性质 对研究结果的影响,但为了研究效度,还需将调查对象扩展到其他类型的公务员,以求样本代表性。二是因变量绩效仅操作化个体绩效,并未讨论组织绩效。三是测量工具问题。如布鲁尔所言,测量工具问 题被认为是引起公共服务动机与绩效关系含混的原因之一。因此,通过使用其他多样的公共服务动机和 绩效测量工具来开展研究,能找到更好的证据以发展公共服务动机和绩效关系的理论。

[ 参考文献 ]

[1] Moynihan and Pandey,“Testing a Model of Public Sector Performance: How does Management Matter?”,Journal of Public Administration Research and Theory, vol.15, no.3, 2005.

[2] Rainey and Steinbauer,“Galloping Elephants: Developing Elements of a Theory of Effective Government Organizations”’,Journal of

Public Administration Research and Theory, vol. 9, no.1, 1999.

[3[6[20] Perry and Wise,“The Motivational Bases of Public Service”,Public Administration

Review, vol.50, no.3,1990.

[4[18] Vandenabeele,“The Mediating Effect of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Self-reported Performance: Mor Robust

Evidence of the PSMperformance Relationship”,International Review of Administrative Sciences, vol.75, no.1, 2009.

[5] 杨靖云、张廷君:《公共服务动机绩效促进学说与模型建构》,《成都行政学院学报》2012 年第 1 期。

[7] Naff and Crum,“Working for America: Does Public Service Motivation Make a Difference? ”,Review of Public Personnel Administration, vol.19, no.4, 1999.

[8[26] Brewer and Selden,“Why Elephants Gallop: Assessing and Predicting Organizational Performance in Federal Agencies”,Journal of Public

Administration Research and Theory, vol.10, no.4, 2000.

[9[14] Alonso and Lewis,“Public Service Motivation and Job Performance: Evidence from the Federal Sector”,American Review of Public Administration, vol.31, no.4, 2001.

[10] 李小华、董军:《公务员公共服务动机对个体绩效的影响研究》,《公共行政评论》2012 年第 1 期。

[11] 孟凡蓉、马新奕:《公共服务动机与工作绩效的关系研究》,《统计与决策》2010 年第 17 期。

[12] Lewis and Frank,“Who Wants to Work for Government? ”,Public Administration Review,

vol.62, no.4, 2002.

[13] Kim,“Individual—level Factors and

Organizational Performance in Government Organizations”,Journal of Public Administration Research and Theory, vol.15, no.2, 2005.

[15[23] Brewer,“Employee and Organizational Performance”,Perry and Hondeghem,

Motivation in Public Management: The Call of Public Service Oxford University Press, 2008.

[16] Bright,“Does Person–Organization Fit

Mediate the Relationship Between Public Service Motivation and the Job Performance of Public

Employees?”Review of Public Personnel Administration, vol.27, no.4, 2007.

[17] Steijn and Leisink,“Public Management Reforms and Public Sector Employment Relations in The Netherlands”,International Journal of

Public Sector Management, vol.20, no.1, 2007.

[19] 葛蕾蕾:《公共服务动机对公务员绩效的影响》,《山东社会科学》2016 年第 3 期。

[21] 李小华:《西方公共服务动机研究》,《理论探讨》2007 年第 3 期。

[22] Kim and Vandenabeele,“A Strategy for Building Public Service Motivation Research Internationally”,Public Administration Review, vol.70, no.5, 2010.

[24] Kim, Vandenabeele, Wright, et al.,“Investigating the Structure and Meaning of Public Service Motivation across Populations”Journal of Public

Administration Research and Theory, vol.23, no.1, 2013.

[25] Borman and Motowidlo,“Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection Research”,Human

Performance, vol.10, no.2, 1997.

[27] Becker and Kernan,“Matching Commitment to Supervisors and Organizations to In-Role and Extra-Role Performance”,Human

Performance, vol.16, no.4, 2003.

[28] Scotter and Motowidlo,“Interpersonal Facilitation and Job Dedication as Separate Facets of Contextual Performance”,Journal of

Applied Psychology, vol.81, no.5, 1996.

[29] Beard and Ragheb,“Measuring Leisure Satisfaction”,Journal of Leisure Research, vol.12,

no.1, 1980.

[30] 温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》2014 年第 5 期。

[31] 李明:《公共服务动机的跨文化研究及其中国文化本位内涵》,《心理研究》2014 年第3 期。

文章来源:《学术研究》2017年第3期

编辑|李莹莹

编审|林曼曼