沈本秋教授参加

全国港澳研究会2021年年会

2021年6月18日上午,全国港澳研究会2021年年会“把握十四五,提速大湾区,共创新辉煌”研讨会在澳门科学馆举行。国务院港澳办、中央驻香港和澳门联络办公室、全国人大常委会香港、澳门基本法委员会等政府部门负责人、以及两岸三地的智库、企业和高校代表160余人参加了此次会议。会议还在香港设了分会场。线上线下同步举行。我院沈本秋教授参加了线上会议。

(澳门主会场)

全国港澳研究会会长徐泽、国务院港澳事务办公室副主任邓中华、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任陈东、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任罗永纲、全国人大常委会香港、澳门基本法委员会副主任张勇分别致辞。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生、澳门发展策略研究中心会长萧志伟、澳门科技大学副校长林志军、澳门大学法学院教授骆伟建、清华大学国家治理研究院院长王振民、澳门基金会行政委员会主席吴志良分别做了主旨演讲。

(专题讨论现场)

6月18日下午,共有33位参会者分三组分别围绕“粤港澳大湾区极点建设”、“如何落实爱国者治港治澳”、“增强港澳居民的国家认同”三大主题进行专题发言。

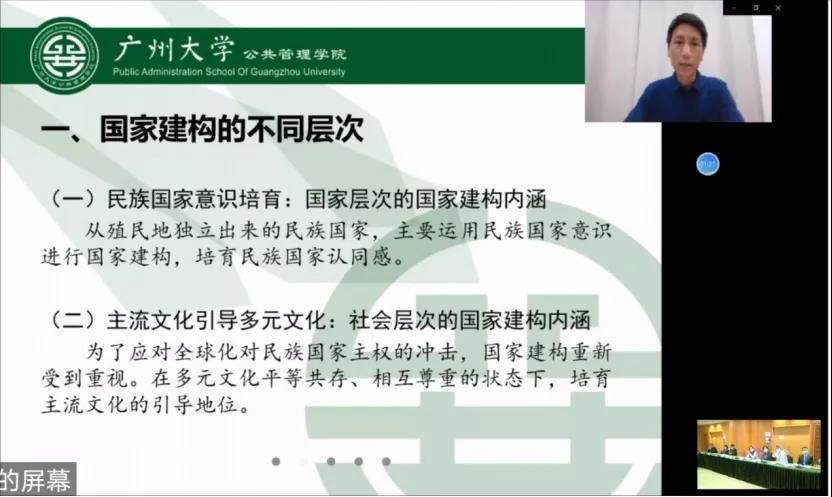

(沈本秋线上发言)

我院全球治理研究中心主任沈本秋教授作了《回归以来港人国家认同中的“中国建构”问题》的发言。自从近代民族国家诞生以来,国家建构经历了两个发展阶段。第一阶段是反殖民时代的民族国家建构,民族国家意识的培育是主要手段。第二个阶段是全球化阶段的国家建构,在尊重多元文化的背景下,培育主流文化成为国家建构的手段。这两个发展阶段从国家与社会两个层次为国家建构提供了视角与启示。香港回归后,特区政府以及民间爱国爱港组织共同努力,采取了诸多措施进行“中国建构”:培育港人对国家象征性符号的尊敬,要求升国旗、唱国歌;推动体验式国情教育。但总体上效果不佳,港人获得的只是一些符号性的和浅显的认识,国家认同并无明显提升。其次,国家认同培育的重要载体“中国历史”课程在香港中学教育中没有得到高度重视。2002年,香港教育部门取消了中国历史的必修科地位,直到2017年林郑月娥上任后才重新推动中国历史作为初中必修科,并要求2020年开始落实。但高中阶段历史科仍然是选修。此外,在香港社会,多元文化是香港特色。但多元文化共存条件下,必须有现代中国主流文化起主导作用,才有助于维护社会集体文化认同。香港现在的教育中粤语、英语和繁体字占主体地位,而代表“现代中国”的普通话与简体字认读处于弱势地位。在中文教学中,有的香港中小学的课程设计将中文当作“第二语言”进行设计,重视语言技巧的教学,忽视了中国文学与中国文化内涵的植入。未来,要提升港人的“中国认同”和在香港加强“中国建构”,必须从国家和社会两个层次进行推动。

文字|焦小妹

编辑|廖令剑

监制|周利敏