《公达家书》第62封

晨光启思,教泽润心

致亲爱的老师与同学们:

很高兴能在新学期作为新进教师加入广州大学公共管理学院这个温暖而奋进的集体。适逢学院20周年院庆,能够通过《公达家书》与各位院友、师生分享自己的经历,我感到十分荣幸。在国内完成了本科阶段的学习后,我前往德国并相继完成了硕士和博士阶段的学习研究。广州大学创校校长陈公达先生在赴美留学之后回国投身教育强国事业的经历,对我有很深的启发和激励。相似的海外求学经历让我对公达先生的精神和志向有了更深的共鸣,也很期望能与所有院友和师生分享一些自己从求学到入职的点滴心路历程。

在哥廷根怀念先贤

本科毕业后,我用了一年的时间准备德语考试和硕士入学申请等事宜,最终如愿在哥廷根这座历史悠久、学术氛围浓厚的下萨克森州小城开始了自己短暂又漫长的海外求学生涯。犹记得到达哥廷根时已是深夜,但即便疲惫,第二天清晨我便迫不及待地前往参观了朱德故居。哥廷根是一座群星璀璨的小城。城里不长的大街上几乎每一幢房子都挂着纪念牌匾,彰显着自己名人故居的特殊地位。能和数学家高斯、政治家俾斯麦、物理学家奥本海默享受同等殊荣的,当然还有中国人民解放军朱德元帅。

在留德期间,朱德深受周恩来等共产党员的影响,并于1922年加入了中国共产党。此后,他于1923-1924年间在哥廷根大学学习,在此期间不仅与周恩来建立了深厚的革命友谊,而且仔细考察了德国和其他欧洲国家的社会、经济和政治情况。这份经历也进一步坚定了他走社会主义道路的决心,促使他在1926年返回国内,毅然投入到中国革命的实际工作中。凑巧的是,我在本科学习期间就已对杰出校友周恩来的事迹耳濡目染,能于留德期间再追随朱德元帅的足迹更是倍感荣耀。两位革命先烈为国家奔走呼号、奉献一生的经历始终激励着我砥砺前行。

朱德在哥廷根的故居

纪念牌匾:“朱德—中华人民共和国元帅”

感受别样的硕士教育

进入哥廷根大学后,我很快意识到德国的高等教育体制与中国存在诸多不同。除了个别地区,德国的公立高校是不收取学费的,学生只需支付少量的行政管理费以及学期交通费,这为社会各阶层的人提供了更多接受高等教育的机会。此外,德国高校对学生自主性的要求非常高。因为德国的硕士教育并没有实行与中国类似的导师制,所以每一个学生都需要对自己的学习内容和进度承担更多的责任。在德国高校中,老师和学生的联系非常松散。学生仅在进入毕业论文阶段时才需要自行寻找两位老师进行指导,而在此前的学习阶段通常不会与任何一位老师建立绑定式的师生指导关系。这一方面允许所有学生根据自身能力和兴趣安排自己的学习内容与进度;另一方面却也因为缺乏类似中国高校的更为密切的指导督促,导致德国高校对研究生的培养不够成体系。

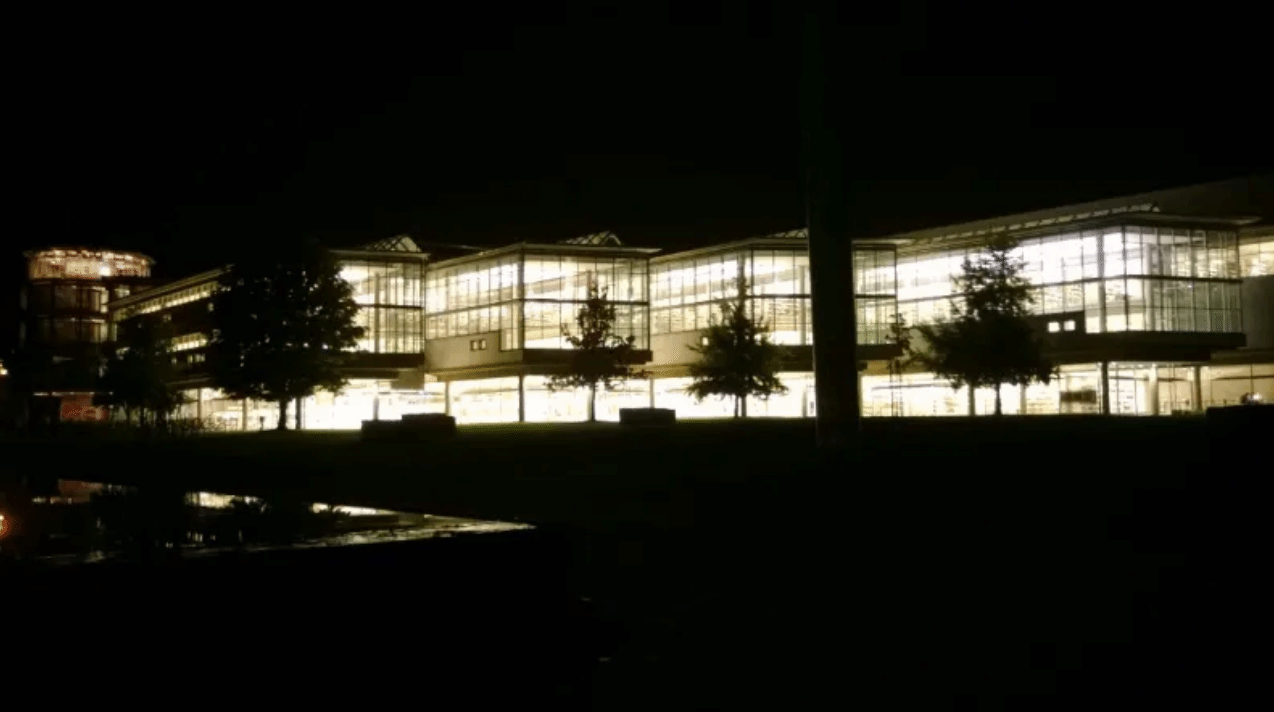

我虽然在入学前已经通过了德语语言考试,但在阅读学术文献和日常交流方面仍感到不少困难。在意识到留德学习必须保持个人高度自觉后,我也在心中时刻提醒自己要下功夫,勤能补拙。特别值得一提的是,哥廷根大学的中央图书馆给了我无限的支持和鼓舞。这座图书馆不仅是哥廷根大学的财富,同时也是下萨克森州的州立图书馆和资料中心。为了方便在校师生以及所有普通民众学习研究,中央图书馆一直会开放至凌晨1点,而我多次在深夜离开时还能看到许多学生仍在阅读写作,心中的钦佩与激励总是油然而生。很感谢这座图书馆也为我后来数年的学习研究提供了宝贵的场地,我依然清晰地记得在这里度过的春夏秋冬。

深夜零点的哥廷根大学中央图书馆

难忘维尔茨堡的博士生涯

硕士毕业后,我选择了前往巴伐利亚州的维尔茨堡大学继续攻读博士学位。虽然这所高校并不如哥廷根大学一般享誉全球但它曾孕育出14位诺贝尔奖得主,包括了发现X射线的物理学家伦琴。德国博士学位的获得完全取决于博士论文的质量,这一过程中,教授们的审查标准极其严格。因此,能顺利地从德国高校毕业并不是一件易事,导致不少人调侃“在德国读博的五年,常常会变成人生中最漫长的八年”。德国高校的博士培养传统上也主要鼓励个人的自主阅读、思考和实践。虽然导师会不定期分享一些有益的文献,但总体上还是采取一种“放养”的指导方式,基本不会对博士生的研究进度和研究内容做太大干涉。不过令我印象最深的,还是读博期间每周一次的全系研讨会。系内所有导师和博士生会在固定时间齐聚一堂,然后听一人汇报现阶段的研究成果并随后一起探讨评议。与会的所有师生在研讨会上都会积极表达自己的看法,以平等的身份向汇报人提出疑问、表达认可、展开批评。我的每次汇报也都收获了大家坦诚中肯、实事求是的意见。这种开放的交流氛围帮助我不断完善自己的研究,最终在导师的推荐下,我有幸获得了德意志学术交流中心的奖学金。这些宝贵的经历不仅磨砺了我的学术能力,也让我在学术道路上更加坚定。

入职我们共同的学院

公达先生一生矢志教育,他在留学回国后贯彻了自己 “教育救国”的理念,他的拳拳爱国之心在当今也一直鼓舞着每一位身处海内外的院友和师生,学院“培育公共精神,创造健康社会”的理念也正回应着他“培育人才、改进社会”的殷切叮咛。留德归来,能够成为广州大学公共管理学院的一员,和其他老师一同传扬公达先生的精神和志向,我感到无比荣幸。尽管入职时间不久,我已充分感受了各位领导和老师们的亲切问候和热心帮助,这样的经历让我如沐春风。相信在全体院友和师生的共同努力下,公管学院这个团结进取的集体定会在学术教育发展和社会责任承担方面取得更大的成就,最终实现“服务国家,无畏艰辛”的使命。

杨伟岳

2024年9月30日于羊城

致信人: 杨伟岳(1990-),陕西宝鸡人,公共政策学博士,助理教授。在南开大学完成本科阶段学习后,先后于德国哥廷根大学和维尔茨堡大学取得硕士和博士学位,自2024年起任职于广州大学公共管理学院。