自全面推行计划生育政策以来,我国人口实现有效控制的同时也导致失独家庭的产生。中央与地方政府针对失独问题进行了扶助政策探索。通过对广东省 21 个市失独家庭经济扶助政策进行梳理与比较,发现其存在着扶助保障水平低、空间差异显著、扶助覆盖范围窄、扶助责任主体和扶助内容单一等诸多弊病。因而,广东省各级政府亟需采取提高扶助保障水平、缩小空间差距、扩宽扶助范围、促进扶助责任主体多元化和扶助内容多样性等措施来保障各市失独家庭权利与利益,构建和谐美好社会。

一、问题提出与政策梳理

20 世纪 80 年代全面推行计划生育政策以来,我国人口实现了有效控制,人口的增长逐步适应我国社会经济发展的需要,工业化和城市化进程也得到极大推进。同时,该政策的缺陷亦伴随着社会发展逐步显露,其中最为明显的就是失独家庭的产生。失独家庭即独生子女因意外事故或疾病等亡故,而父母自身亦因年龄太大而无法再生育子女的家庭。关于我国失独家庭的数量,不同学者由于统计口径不一致而存在不同的回答。目前较为主流的说法是,根据《中国老龄事业发展报告( 2013) 》的统计数据,2012年我国现有的失独家庭约为100 万户,且同时以每年7.6万户的速度增长。一些学者甚至估计,在不久的将来,1000 万户以上的失独家庭将会在中国产生。我国失独群体的规模逐年壮大,失独问题逐步进入公共话语空间,中央与地方政府针对失独问题积极探索扶助政策。其中,中央政府于2001年对失独家庭树立起扶助意识,并于 2007年开始对试点地区的失独家庭展开经济层面的扶助,即独生子女死亡父母每人每月不低于100元的扶助金。2008 年,国家正式开始全面实行计划生育家庭特别扶助制度。随后几年,国家对失独家庭的经济扶助标准经过了三次调整,2011 年失独家庭每人每月不低于135 元; 2013 年城镇失独家庭每人每月340元,农村失独家庭每人每月 170元; 2016年城乡失独家庭每人每月340元,并沿用至 今。在此期间,国家对失独家庭的扶助方式也逐步呈现出多元化和规范化的特征,从单一的扶助金扶助转变为多元化扶助方式,强调要对失独家庭发放 “医疗救助”“丧葬补贴”等间接经济补助,以及开展生活、养老等五个方面的社会关怀,建立“双岗”联系制度并落实联系人的责任,此外,还提供优先便利的医疗服务。在国家的政策带动下,地方政府依据自身发展情况进行了扶助政策的设计与制定。

与此同时,失独群体也逐步进入国内学者的视域。整体而言,国内学者对失独家庭的研究大致可分为失独家庭困境与措施、失独群体社会工作介入、失独家庭扶助政策这三个方面。对于失独家庭扶助政策,目前国内学者主要关注于政策定位、政策缺陷与路径、政策与政府责任这三个领域。在政策定位层面,计划生育家庭特别扶助制度属于国家补偿,兼具社会救助和社会优抚等保障特征,体现出社会政策对公共政策的依附,是计划生育的一项配套政策; 在政策缺陷与路径层面,失独家庭扶助政策存在着责任主体不明确、制度覆盖面不广、保障标准偏低、混淆救助与保险的边界和制度体系残缺等诸多弊病,亟需健全法律法规、厘清救助与保险的边界、明确责任主体、扩大扶助覆盖面和提高扶助标准; 在政府责任方面,政府应充当失独家庭社会保障中的制度保障者、社会氛围塑造者、财政支持者和实施监督者,与市民社会共同构建“家 庭—市民社会—国家”三维互动模式。根据现有的文献可以看出,大部分学者的研究重点为国家层面的失独家庭扶助政策,较少关注地方性失独家庭扶助政策,对地方性失独家庭经济扶助政策的研究则更是缺乏。何谓失独家庭经济扶助政策? 目前国内学者尚未对此有定论。本文将失独家庭经济扶助政策定义为国家通过经济手段为承担自身对失独家庭的间接责任、保障失独家庭的特殊利益所出台的一项保障性政策。包括独生子女死亡抚恤金、失独家庭特别扶助金、节日慰问金,也包括对失独家庭在租房、医疗方面给予的间接经济扶助,其中失独家庭特别扶助金是最主要的内容。相比于国家层面的扶助政策,地方性失独家庭经济扶助政策对当地失独家庭的影响更为直接,更具独特性与创新性。因此,本文选择广东省作为研究对象,通过对不同市的经济扶助政策进行对比与分析,以发现广东省失独家庭经济扶助政策存在的困境与不足,从而探究其未来的发展路径。

广东省关于失独家庭的扶助最早从 2009 年开始,《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》中强调政府需对独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻每人每月给予 150 元的扶助金,直至他们亡故为止。随后,2014 年广东省卫计委发布的《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》将失独家庭扶助金调整至每人每月不低于 800 元并沿用至今。同时,该文件还强调各级政府在养 老层面需完善失独家庭养老扶助制度,为失独家庭 “优先安置公益性养老机构”; 在医疗层面需加强医疗救助、建立“绿色通道”,鼓励慈善公益组织对失独家庭予以医疗救助; 在住房层面需优先安排失独家庭保障性住房申请; 在心理层面则需“积极开展社会关怀活动”,以“生育关怀基金”的形式提供精神慰藉与生活补助。为解决扶助金发放过程中出现的冒领、错领和漏领问题。2017年广东省政府出台《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》,该规定进一步细化了扶助金的发放者条件、扶助对象资格的确认及各级单位职责等内容。在国家对失独家庭医疗扶助工作的进一步部署后,2018 年1 月,广东省卫计委颁布《关于印发广东 省计划生育特殊家庭的家庭医生签约服务实施方案的通知》,该通知提出各级政府亟需实施“1 + N”签约模式,以基层家庭医生为主体,协同村( 居) 计生专干、失独家庭“双岗”联系人和医院专科医师共同提供医疗卫生服务。与此同时,各地还需做好“普惠服务”和“个性化服务”两方面医疗扶助工作。同年6月,在《关于进一步做好计划生育特殊家庭优先便利医疗服务工作的通知》中,将失独家庭医疗卫生工作进一步细化,要求“各地每个计划生育特殊家庭需有1 名签约的责任医生”,并公布各地市级和县级的定点医疗机构名单。

注: 1.由于篇幅限制,对于有实行按年龄进行扶助金标准划分的城市( 如福建、上海等) ,本文则采用其扶助金的最高标准。

2.资料来源: 全国 31 个省卫计委网站计划生育特殊困难家庭扶助政策文件

总体上看,广东省失独家庭扶助政策的发展步调基本上与国家相关政策的发展趋于一致,只不过两者在政策的形式和内容方面略有出入。从扶助金的标准来看,根据图 1 可以发现,广东省失独家庭的扶助金标准远高于国家标准。广东省的扶助金标准居于全国第三位,与宁夏回族自治区持平而略低于贵州省和广西壮族自治区,远高于全国的绝大部分地区。同北京、上海、天津和重庆这四个经济发达的直辖市相比,广东省失独家庭的扶助金水平略高于北京、上海两地,远高于重庆、天津两地。总体而言,广东省失独家庭扶助金水平较高,居于全国前列,远超同期其他经济发达地区。

二、失独家庭经济扶助政策状况

由于当前国家尚未针对失独人群的社会保障做出统一的、硬性的制度安排,主要是强调各地政府依据自身人口特征和经济社会发展状况给予失独人群必要的帮扶救助。故在失独家庭经济扶助层面,广东省各地区间经济扶助政策存在着明显的差异性,这种差异性集中表现为各地失独家庭扶助金来源、扶助金标准与扶助条件之间的差别。

总体而言,广东省各市失独家庭经济扶助政策在失独家庭扶助条件的确认方面存在着一致性。除了惠州市将扶助条件扩宽至女方 45 岁以外,绝大部分城市都要求女方需年满 49 岁,夫妻双方需在1933年1月1日以后出生并只生育一个子女或合法收养一个子女。

在扶助金来源和扶助金标准这两个层面中,各个城市之间则表现出了显著的差异性(参见图 2) 。在扶助金来源层面,除了广州、珠海、东莞等8市仅由市和县级财政承担,剩余13个市扶助金皆由省、 市、县三级财政共同承担,其中省级财政对普通县承担 50% ,对贫困县则承担 60% 。在扶助金标准层面,广东省大部分城市都与省内标准保持一致,即独生子女死亡家庭每人每月不低于 800 元,而同省其他城市则普遍高于这一标准。

本文从扶助金来源和扶助金标准两个维度对广东省各市经济扶助政策进行划分。根据以上两个维度,广东省各市经济扶助政策可以划分为四种类型 (参见表 1) 。

图2 广东省 21 市失独家庭扶助金标准

注: 1.由于篇幅限制,对于有实行按年龄进行扶助金标准划分的城市( 如广州) ,本文则采用其扶助金的最高标准, 即规定年龄800元与达标年龄1100元。

2.资料来源: 广东省 21 市卫计局网站计划生育特殊困难家庭扶助政策文件

三、失独家庭经济扶助政策存在的困境

(一)扶助类型差别明显,与区域经济水平相关。

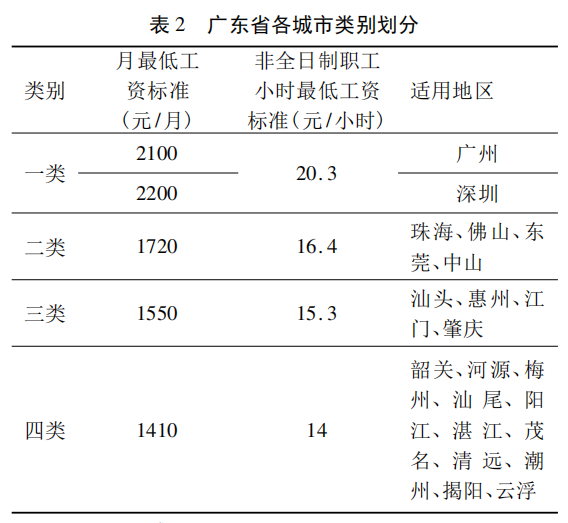

根据 2018 年广东省企业职工最低工资标准,广东省 21市可以划分为四类城市(参见表 2),其中第一、二类属于经济发达地区,第三、四类属于经济不发达地区。综合前文可以发现,第一、二类城市扶助金标准基本与省内标准不一致,绝大部分都高于省内扶助标准,少部分( 如佛山) 则与省内标准持平; 第三、四类城市扶助金标准基本与省内一致,部分城市略有提高。可以说,各地失独家庭经济扶助政策类型与该地区社会经济发展水平存在相关性,经济发达区域的失独家庭往往可以获得更高标准的扶助金甚至享受更加多样化的经济扶助形式以及更完善的经济扶助政策。以深圳市为例,在失独家庭经济扶助层面,深圳市政府除了将扶助金标准提高至 1000 元以外,还要求该市各区政府需为当地失独家庭购买计划生育特殊家庭综合保险,以帮助失独家庭抵御疾病、意外事故等各种不确定性的风险。与此相对应,大部分经济不发达地区的失独家庭只能获得最低标准的扶助金且缺乏其他经济扶助内容。

在区域经济扶助政策类型的分化下,同省不同区域间失独家庭的生存与生活状况往往会表现出巨大的差异性。这种差异性一方面会使得经济不发达地区的失独家庭心理失衡,另一方面还会进一步导 致广东省各市贫富差距更加悬殊。

资料来源:《广东省人民政府关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》

(二)扶助水平普遍偏低,空间差异极为显著。

失独家庭经济扶助政策保障水平高低与失独家庭生活境况的好坏存在着密切关联。根据表 3 可以发现,就经济扶助政策的保障水平而言,广东省各市城镇经济扶助政策保障水平大部分处于 20% ~ 40% 之间,全省的平均值为 33.15% 。与此相对应,农村失独家庭经济扶助政策保障水平则大多数处于 45% ~ 75% 之间,全省的平均水平则为57.96% 。总体而言,广东省各市经济扶助政策保障水平偏低,难以长效地解决失独家庭在养老、医疗、住房等方面面临的经济难题。这一点,笔者先前在荔湾区对失独老人的访谈中亦有体现: “如今的(扶助金) 虽然能解决日常生活开销,那只是因为现在自己能照顾自己,老了、病了怎么办?”

注: 1.由于篇幅有限,对实行按年龄进行扶助金标准划分的城市( 如广州) ,本文则采用其扶助金的最高标准,即规定年龄 800 元与达标年龄 1100 元

2.由于深圳市的人口城镇化率为 100% ,故无农村人均可支配收入与扶助金/农村人均可支配收入数据

3.资料来源: (1) 扶助金数据根据广东省 21 市失独家庭扶助政策实施方案整理; (2) 广东省及广东省各市人均可支配收入数据均来源于各市 2018 年统计年鉴

从横向比较来看,广东省农村失独家庭在经济扶助政策层面的保障水平远高于城镇失独家庭的保障水平,其中城乡保障水平差异最大的是清远市,约为 42.09%,差异最小的是阳江市,约为 9.80% 。与此同时,城镇失独家庭经济扶助政策保障水平最高的是肇庆市,约为 50.93%,最低则是佛山市,为 20.49% ; 农村最高保障水平亦是肇庆市,约为 87.64% ,最低则是中山市,为 31.86% ,城乡最高、最低保障水平分别相差了36.72% 和 10.37% 。由于城镇和农村之间物价水平和生活成本存在着巨大差异,这种对城乡失独家庭“一刀切”式的经济扶助政策只会导致一种形式上公平而非实质上公平,并为城镇失独家庭增添心理上的负担。

从纵向比较来看,广东省经济不发达地区的保障水平则普遍高于经济发达地区。根据表 2 可以看出,广东省经济发达地区经济扶助政策的城镇保障水平基本处于20% ~ 25%之间,而农村保障水平则在30% ~ 50% 之间。与此相对应,广东省经济不发达地区经济扶助政策城镇保障水平处于35% ~ 45%之间,而农村保障水平则在 60% ~ 85% 之间。前文指出,各地的经济扶助政策类型同当地的社会经济发展水平息息相关。然而,经济发达区域昂贵的物价水平和生活成本使得该地区的失独家庭难以通过微薄的扶助金来维持日常生活开销( 即使这笔扶助金远高于同省其他区域) 。因而从整体上看,经济发达地区失独家庭所能享受的保障水平明显低于同省的经济不发达区域,各地区之间失独家庭经济扶助政策保障水平差异性显著,并且这种差异性还会加剧一部分失独家庭主观上的不平等感。

(三)扶助覆盖范围偏窄,部分群体欠缺保障 。

对失独家庭而言,失独家庭扶助政策覆盖面的高低不仅关乎政策实施效果的好坏,而且关乎政策的公平与否。除惠州市外,广东省绝大部分市的经济扶助政策只针对女方年满 49 周岁、现无存子女且未再生育或者领养子女的失独夫妇,对 49 岁及以下的失独夫妇缺乏关切。与此相对应,惠州市政府则将扶助年龄提升至 45 岁,覆盖了女方小于 49 岁、现无存子女且未再生育或者领养子女的失独家庭。事实上,对于女方年龄小于 49 岁的失独家庭而言,虽然女方尚还有生育的可能性,但这意味着她们必须承受着巨大的身体与心理风险。这种风险也 使得不少年龄低于 49 岁的失独家庭对继续生育子女望而却步,转为领养子女。与此同时,与其他的失独家庭相类似,年龄低于 49 岁的失独家庭依旧会由于独生子女的离去而陷入过度的悲伤和绝望之中,仍会面临生活与医疗的困境,仍需要获得来自政府和社会的支持。

在政策具体实践中,一些经济不发达的省份 ( 如: 江西省) 早已经将失独家庭经济扶助的年龄提升至 40 岁,按照 40 ~ 48 岁、49 ~ 59 岁和 60 岁以上 这三个年龄段进行分段扶助,使得各个年龄段的失独家庭都能享受到来自政府对他们的关怀。回望经济发达省份广东省的失独家庭经济扶助政策,其对 “女方年龄需满 49 周岁以上”的规定无疑是给这些失独家庭设立了一道门槛,将他们排除在经济扶助之外。无论是从情理上来说,还是从法理上来说,这种政策规定都是欠缺考虑的,是对女方年龄小于 49 岁的失独家庭合理权益的剥夺与损害。

(四)扶助主体构成单一,省级政府财匮力绌。

福利多元主义理论认为,福利的来源应该多元化,即政府不再是唯一的福利提供者,福利的责任从此由公共部门、营利部门、非营利部门、家庭和社区四个部门共同承担。单一的责任主体除了要担负起巨大的财政负担外,还需要承受民众极大的心理预期和舆论压力。与此同时,失独家庭经济扶助责任主体的多寡对扶助保障水平的高低、扶助长效机制能否建立与维持、扶助制度是否完善与发展产生着重要的影响。

根据表 4 可以看出,广东省绝大多数城市失独家庭的扶助责任主体仅为政府,只有惠州市责任主体更加多元化,除了政府以外还有商业组织、社会团体和个人。除此以外,除了广州、深圳等 5 市外,同省大部分城市的责任主体是省级政府和市、县级政府。前文指出,这些城市所发放的扶助金中省级财政在普通县扶助金中的比例为 50% ,在贫困县拨款比例则达到了 60% 。以河源市为例,该市仅源城区 为普通县,其扶助金中省级财政占 50% ; 其他县皆为贫困县,扶助金中省级财政占 60% ,这对省级政府而言无疑是一笔巨大的财政支出。与此同时,巨大的财政压力亦使得省级财政可能会出现延迟拨款甚至拖欠拨款的现象,而省级拨款未到位导致失独家庭不满甚至在网上发帖质疑等事件也时有发生。因而,经济扶助责任主体单一化,不仅使得经济扶助的保障水平不高、覆盖范围有限,还会使得政府自身背负巨大的财政负担和舆论压力,难以真正有效地解决失独家庭的后顾之忧。而且,现有的单一政府责任主体的扶助体系容易产生政府失灵现象,公共政策和公共服务的供给容易出现不足、需求不匹配、缺乏回应性等问题,失独家庭的诉求得不到充分满足和回应,容易激化失独家庭和国家之间的矛盾。近年来,各地失独家庭上访事件不断增多,而且大多数上访均以失败告终,比如 2014 年上百名失独家庭代表集体进京向国家卫计委表达行政补偿诉求。

资料来源:广东省各市卫生与计划生育局网站

(五)扶助内容较为单一,心理间接扶助不力。

我国失独家庭的经济扶助政策虽以失独家庭特别扶助金作为主要内容,但这并不意味着住房、医疗补贴、节日慰问金等间接经济扶助措施就是不重要甚至是多余的。实际上,当独生子女离开后,失独家庭由于缺少来自子女的帮助,往往难以应付今后的医疗、养老、住房等各项生活问题,那么政府所给予的间接经济扶助措施对失独家庭而言无疑是雪中送炭。与此同时,除了日常生活问题以外,失独家庭更需要迫切解决的是其心理健康问题,失独家庭在独生子女死亡后往往会陷入悲伤与忧郁之中。尽管如此,广东省失独家庭经济扶助政策在这两个方面仍存在些许问题值得反思与解决。

在心理扶助层面,广东省政府虽在政策文件中屡次提出各地方政府需对当地失独家庭“积极开展社会关怀活动”“发动社会力量,组织志愿者队伍,开展对计划生育特殊困难家庭成员的心理咨询、精神慰藉等关爱活动”等要求,但是却缺乏对这些要求的具体化和可操作化措施,使得一些地方政府在执行时往往选择“视而不见”或选择形式化地对当地失独家庭进行一年一次的慰问,并发放约 200 元的慰问金,这对失独家庭的精神生活重建而言无异于杯水车薪。根据本文先前对广州市荔湾区的失独家庭的调查,近 7 成的失独老人有时会陷入消极情绪,但是他们可以比较好地控制自己的情绪,10%的失独老人则经常会陷入消极情绪并且难以自拔,一直陷入消极情绪甚至不想活下去的失独老人则占 10% 。独生子女的离去往往会给失独家庭带来严重的心理问题,他们往往会由于失独所带来的“污名化”效果而选择自我封闭,断绝与外界的来往与联系。正如一位姓林的阿姨所说: “每次过年我都不敢回家,别人过节,我过‘劫’。”

在间接经济扶助方面,以失独家庭的医疗问题为例,当失独夫妇年龄逐渐增大后,身体机能则逐步退化,一些常见的老年病往往会发生在他们身上,消耗他们巨大的资金。根据相关调查显示,中国失独父母中,90% 以上的失独老人都患有程度不一的各种疾病,其中,有 50% 的人患有高血压、心脏病等慢性疾病,15% 的人罹患癌症、瘫痪等重大疾病。与此同时,伴随着年龄的增大,失独父母的日常活动能力也随之减弱,看病难、看病贵这两个问题俨然已成为制约失独家庭继续发展的重要问题之一。这一点在笔者先前的访谈中也有体现: “我现在只能勉强地担负医药费,我自己虽然有胃痛,但是都不敢去大医院看病,只能去小诊所买一些消炎药来缓解疼痛……我只能希望自己不要那么不好运得那些‘贵价’大病了。”“( 我)花光了所有的积蓄才捡回一条命,如果今后病情复发恶化,就无法想象了。”然而,广东省关于失独家庭医疗方面的经济扶助措施非常缺乏,只有“鼓励慈善组织给予慈善救助” “给予参保城乡居民社会养老保险缴交费补贴”“将计生困难家庭纳入大病扶助对象”等措施。然而,这些措施对解决失独家庭的“看病难、看病贵”问题而言聊胜于无,失独家庭的医疗问题本质上还是没有得到解决。与此同时,在广东省各市具体政策实践中,也仅有深圳和惠州这几个市单独为失独家庭设立了综合保险,解决失独家庭面临的“看病贵”问题,其他地级市在这方面则仍是一片空白。

四、失独家庭经济扶助政策的完善路径

(一) 扶助水平: 全面提高与空间公平

“失独家庭”是为国家人口控制和经济发展做出了贡献、付出了牺牲的特殊群体,国家和政府理应落实贡献者奖励、牺牲者补偿的人道原则。政府应该重视并逐步提高经济扶助政策保障水平,努力解决失独家庭的后顾之忧。针对当前广东省各市失独家庭经济扶助保障水平普遍偏低现状,广东省各市政府应根据自身社会经济发展状况有意识地提高扶助金标准,可以以当地的物价上调幅度为基准, 逐年提高当地的扶助金标准,从而提高城镇和农村扶助的保障水平。与此同时,各级在制定自身的扶助金标准时,应该将公平性问题放在首位。

一方面,经济发达地区政府需要适度提高当地的扶助金标准,以提高经济扶助政策的保障水平。经济发达地区政府可以对经济不发达地区的失独家庭提供适当的精神上或物质上的帮助,使该地区失独家庭可以获得来自发达地区的更丰富和更优质的人力、物力资源,完善各地区经济扶助方式与内容,从而真正缩小各区域之间的经济扶助差距,走向区域之间的“实质公平”。

另一方面,广东省各市政府还要注重缩小当地经济扶助政策保障水平的城乡空间差异,应根据城镇和农村不同的物价水平和生活成本制定不同地扶助金标准,使得两者能够享受同等程度的保障水平,而非仅仅是保持城乡扶助标准一致。

本文认为,广东省政府可以依照城乡类别和地区经济发达程度制定扶助标准。根据表 5,广东省各市经济扶助标准可以划分为四种类型,第一类为最高标准,第二、三类居次,第四类为最低标准,而第四类标准即为广东省失独家庭扶助金标准。然而,这种标准的划分并非完全刚性的,而是富有弹性的,否则会造成另一种形式的不公平。

“实质性公平”与“形式性公平”的本质区别就在于公平的比例是否相等,凡是存在公平的地方都存在着比例的相等,用公式则表现为: X1 /Y1 = X2 / Y2 = … = Xn /Yn。因而,在差异化的扶助标 准的基础上,我们还需要根据当地各户失独家庭的具体情况进行扶助金的调整与完善,增加扶助金标准的弹性与灵活性,使得各地的扶助金能够真正意义上地让每一户失独家庭在经济扶助层面上享有同等程度的保障水平,消除心理上的不公平感。具体而言,可以从以下几个方面入手。

一是建立扶助金动态调整机制。根据国家财政收入状况和上一年度的消费物价指数及居民收入水平等,制定动态化的扶助标准,合理确定扶助金调整比例,实现定期增长,并确保及时、足额发放到位。民建上海市委提出普惠性补助采用“指数型”补贴法,即金额不是由政府部门主观制定,而是每年随人均收入变化来确定。二是建立特别专项补助制度, 实行普惠与专项补助相结合。根据不同的失独家庭类型和痛苦伤害指数( 如低收入失独、残疾失独、失能失独、高龄失独、独居失独、暂时性失独、永久性失独等) 建立分类特别专项补助。如对低收入失独家庭实行阶梯式特别专项经济补助,该特别补助起点线,可考虑在最低生活保障线基础上上浮 10 ~ 20 个百分点,终止线可设定为人均收入线。如对残疾失独家庭,可以根据残疾的等级实行不同的残疾特别专项经济补助。如北京失独家庭发生重大疾病或意外事故导致家庭困难,还将给予每人 5000 ~ 10000 元补贴。三是建立一次性抚慰补助制度,实行按月发放和一次性补助相结合。在失独家庭失去子女后,为失独家庭发放一次性抚慰金,已在一些城市尝试。如深圳失独农村家庭一次性补助 2 万元,城镇家庭一次性补助 3 万元。惠州惠城区失独家庭另外加发一次性补助 3 万 ~ 8 万元。

(二)扶助范围: 应保尽保与分层扶助

坚持分步分层分类的扶助政策,实现精准化保障,解决各类失独家庭最核心的需求。实现分层化与分类化扶助的首要工作在于界定识别各类失独家庭。一是从政策上更为明确地提出失独家庭的类型,对各类家庭的核心需求各有所侧重,二是从最基层工作人员入手,要求基层工作人员首先入户调查,摸清所属辖区的失独家庭数量、类型、核心需求等基本情况,建立数据库存储此类信息,实现“一人一档”的目标,并定期更新信息,建立完善的进入和退出机制。其次,利用各级划拨的社会保险基金和社会关怀资金向社会购买服务,购买服务内容和比例依据失独家庭类型和需求各不相同,最大化地实现对失独家庭的精准保障。比如对于不同年龄段的失独家庭,子女的离去所受的打击是具有差异性的,应该实行差异化的扶助政策。对 35 岁至 45 岁的父母而言,失独所带来的主要打击是心理层面的,体现为对独生子女离去的惋惜与再生育的惶恐; 对于 45 岁 至 55 岁的父母而言,失独所带来的更多是对未来养老生活的忧虑与自身医疗问题的焦虑; 对于 55 岁及以上的父母而言,失独所带来的则是“身体失能”与医疗、养老资金窘迫的问题。所以,一方面,不能忽视 49 岁以下失独父母的感受与诉求,实现“应保尽保”; 另一方面,必须制定有针对性与契合性的分层扶助政策,使不同年龄层次的失独父母所面临的真正难题得到解决。在经济扶助范围层面,广东省各市政府可以在惠州市与南昌市失独家庭的经济扶助政策的基础上进行适度创新。首先,政府需将失独家庭的扶助条件放宽至 40 岁。其次,各级政府可以 10 年为年龄单位划分不同失独家庭的扶助标准层次,提供差异化的间接扶助举措。例如: 对于那些年龄处于 35 至 45 岁的失独父母,其不仅可以获得由政府所提供的最低标准扶助金和政府资金驱使下心理医生为其提供的心理慰藉服务,还可以享受政府对其再生育子女的关怀基金。对于 45 岁至 55 岁的失独父母,政府则应一方面提高扶助金标准,使扶助金能够涵盖失独家庭生活基本需要,另一方面则需扩大失独家庭医疗保险的覆盖范围,减轻失独家庭的医疗压力。除此之外,政府还应主动同该地区商业保险公司合作,为该年龄段失独家庭购买专门性养老保险。最后,对于 55 周岁以上的失独家庭,政府可以在原有福利的基础上根据当地实际情况发放 10000 元至 20000 元的关怀基金,解决由于年龄增长和身体机能退化所带来的健康问题,充分保障他们的正当权益,促进社会公平。

(三) 扶助主体: 底线责任与多元共治

失独家庭问题不仅是一个个体生存问题,同时也是一个社会性问题,不仅关系到失独家庭的切身利益,也关系到社会和谐与公平正义。所以,对于失独家庭而言,政府对他们有着不可脱卸的底线责任。政府的“底线责任”即是承担起失独家庭的基本生 活保障、基本医疗保障、基本养老保障和基本就业保障。除了政府承担起基本的底线责任外,同时,要创新机制,对接失独家庭需求,充分发挥自身的主导作用,充分调动个人、商业组织和非政府组织的积极性,充分引入社会多元主体,调动社会组织、社工等社会力量一起来帮助失独家庭。否则,其扶助质量、扶助效果、扶助水平等都会大打折扣,自身也需要承担巨大的财政负担和舆论压力。具体途径如下:

一是通过政府购买失独家庭公共服务的方式。政府购买服务是整合行政、市场和社会资源的有效途径,在失独扶助领域将有很大空间。政府向社工购买失独家庭公共服务的方式在全国各地政府中都有所尝试,如广东省广州市新跨越社会工作综合服务中心承接了荔湾区民政局购买的服务项目,为荔湾区 600 多户失独家庭开展专业社工服务,以“暖心行动”为统一服务标识,采取社工专业手法,通过开展政策宣导服务、健康关爱服务、情感支持与情绪疏导服务、社交支持等四大板块的专业服务,为荔湾区失独家庭提供心理辅导、情绪管理、功能重建、资源链接,为失独家庭注入关爱与希望。如安徽省 “怡养家园——失独特殊家庭养老关怀服务项目”,由安徽社工协会全面协调掌控项目进程,民政和计生部门协同配合,通过“职业社工 + 计生专干 + 义 工 + 服务人员”的“1 + 3”服务模式,对失独群体进行生理健康关怀、心理健康、社会回归和能力发展四方面的服务和帮助。

二是发挥计生协会和妇联组织的力量。首先,在计划生育领域影响力最大的半官方组织就是计生协会,在国内形成 9400 余万名会员和近百万个各级协会组成的庞大组织网络。近年来,计生协会在失 独家庭扶助方面开展了一些有益的探索,如北京市计生协会开展的心灵家园工程,旨在为失独家庭建立精神家园和活动基地,到目前北京市共建成 104 个心灵家园基地。如广东省计生协会从 2012 年起每年都会携手各地政府举行一次生育关怀“一元爱心捐助”活动,为失独家庭发放经济补助。与此同时,广东省计生协会还会与中国人寿保险合作为各地失独家庭购买商业保险来保障失独家庭的养老医疗等方面的权益。其次,妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,且具有广泛的群众性和社会性,应该积极发挥自身职能,切实帮助失独群体走出心理伤痛。如广州玫瑰计划是由广州市妇联发起、广州巾帼社会工作服务中心承接运作的广州首个支持失独家庭的人文关怀公益项目。玫瑰计划公益项目切合失独母亲群体的服务需求,设计了常规小组、 艺术疗法、心理辅导、个案帮扶、医疗入户、玫瑰兴趣班、玫瑰聊天室、玫瑰档案、志愿互助、危机介入机制等服务板块,与广州本地社会组织一起推动建立起多个“玫瑰服务分站”,搭建综合型服务平台,为“玫瑰家庭”提供服务。项目开展近 5 年以来,服务超过 2 万人次,建设分站 22 个。

三是发挥民间草根公益组织的作用。这类组织是由群众自发组织,旨在为失独家庭提供服务和援助的群众志愿组织。其中比较典型的是上海的“星星港”组织 ,该组织以“跨越苦难、自助助人、重塑人 生、奉献社会”为宗旨,是全国第一家定位为为失独 家庭提供心理危机干预和精神援助的公益组织。这 类组织的组织化、专业化、服务化水平往往较失独家庭自组织更高。广东省各市政府可以与当地的草根公益组织共同协作,成立失独家庭公益基金会来完善失独家庭扶助资金的保障内容,解决失独家庭的后顾之忧。政府可以依据自身所具有的权威性来帮助草根公益组织筹集资金,增强其存在的合法性与社会公信力,让更多的公众和企业能放心地捐赠资金与提供服务; 而草根公益组织可以发挥自身所具 有的专业能力,满足失独家庭所具有的多元化需求, 提高失独家庭服务的质量和效果。

四是发挥村居委会自治组织的作用。村委会和社区居委会等村民和居民自治组织是基层群众性自治组织,具有广泛的群众基础,在政府与社会力量联合形成的失独家庭扶助体系中起着基础性作用,因为大部分扶助项目落地最终都在村居委会这个载体上,在活动场所、专职人员、日常管理等许多方面,村居委会都是扶助项目的最终实际承担者。村居委会由于直接与百姓的生活相连,承担着摸查底数、走访慰问等基本功能,同时还可以配合志愿组织、社工机构以及政府购买服务项目等开展社区特色活动,并提供相应的活动场所等。

(四) 扶助内容: 多样扶助与心理慰籍

失独家庭经济扶助内容是否完善在很大程度上决定了其扶助质量的高低与失独父母所享受的福利是否充分。对于失独家庭而言,仅靠单一地进行直接经济扶助——扶助金是远远不够的,更重要的是需要来自其他方面的经济支持。因而,一方面,广东省各级政府在提高失独家庭扶助金的标准和保障水平的同时更需要在失独家庭的医疗、养老甚至住房等方面下功夫。以医疗和养老为例,在医疗方面,广东省地级政府可以仿照福建漳州的“福利型”保障模式,为失独且失能的老人每人每月发放 500 元的护理补助,同时全额资助失独夫妇参加大额住院医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险。在养老层面,同省各地级市可以仿照惠州市和广州市建立起专门为失独老人设立的免费养老院以减轻失独老人可能产生的心理和经济负担。虽然提高扶助金额度、配套养老政策是这类家庭维持生计的最基本需求之一,但是他们对扶助制度最大、最根本的需求更多的是集中在心理疏导、法律和医疗咨询指导、收养和再生育等方面。所以, 另一方面,除了需要在失独家庭的物质层面进行经济扶助,还需要采取手段帮助失独家庭解决心理方面的难题,重构失独家庭继续生活的价值与信念。

一是建立政府主导的心理扶助机制。首先,政府要加大对关爱失独群体的宣传力度,提高社会公众对失独家庭精神关怀的认知,营造关爱失独群体的良好社会氛围。其次,提供充足的社会服务资源。比如专业的心理咨询机构、完善的社区服务资源、专门的失独养老机构、专项的心理扶助资金等。专业的心理救助队伍能够为失独群体的心理扶助提供技术保障。为社区配备专业心理咨询师,能够为社区心理服务提供专业指导,提高心理救助的科学性。同时,建立和完善失独家庭心理扶助档案,设立定点心理辅导机构,使得失独群体可以自主地选择心理救助,走出失独的阴影。最后,提供完善配套的法律法规支持。需要对《计划生育法》《收养法》《老年人权益保障法》等相关条例进行特别的司法解释,以便有利于失独家庭精神慰藉体系的构建。要完善配套措施,加强实施监管,明确政府各部门职责,保障失独家庭应该享有的各项权益。

二是健全以社区为依托,社会各方力量共同参与的精神关怀服务机制。社区利用其及时性和专业性的组织优势,通过资源整合,为失独家庭提供沟通交流和互助的平台。比如天津市和平区的“暖心家园”模式,主动联合当地的社区、志愿者与社会组织帮助失独家庭进行心理疏导与精神慰藉,并建立以街道为单位的失独人员微信群,搭建与失独人员沟通交流平台。一方面,要积极动员社区力量对失独家庭进行精神关怀服务,建立定期探望制度,在社区内成立帮扶小组,邀请心理咨询专家定期上门了解失独家庭的生活状况和精神状况并进行心理疏导,帮助失独家庭逐步走出自我封闭境况,摆脱心理难题。另一方面,针对失独群体不愿主动与外界交流的状况,社区要积极做好社交修复工作。积极动员失独家庭参与社区和社会组织的各种文娱活动和交流会,丰富其精神文化生活,多与心理专家和志愿者沟通,同时,要动员社会各方力量,建立特约志愿者常态化联系制度,定期组织志愿者和公益组织上门为失独家庭提供服务,开展关爱和帮扶活动。最后,创新综合干预,建立动态跟踪服务机制。失独家庭的精神关怀服务是一项复杂的工程,需要精神病学、心理学和社会工作者等专业人士的指导与参与,可以尝试“社工 + 专业心理咨询 + 医疗护理”的减缓伤害式介入策略,鼓励政府购买服务资源的输入与整合,共同制定“三年三阶段,每阶段五部曲”的递进式心理变化活动方案,发挥企业、社工等机构的作用,形成对失独群体心理和精神健康的综合干预。比如上海“星星港关爱服务中心”和武汉的“连心家园联谊会”,他们通过定期聚会,座谈会,讲座,公益服务等方式,在失独者的生活中发挥着重要的作用,实现了互助和他助的结合,创新了失独群体的精神关怀服务机制。

文章来源:《湘潭大学学报》2019年第6期

基金项目:国家社科基金项目“政策网络视阈下城市失独家庭养老保障体系构建研究”( 17BGL154) 阶段性成果

文章作者:刘波(法学博士,副教授);袁喆(行政管理2016级本科生)

作者单位:广州大学公共管理学院

广州大学公共管理学院

协理|GUPA教研事务部

支持|GUPA学生事务部

出品|谷琶新媒体工作室